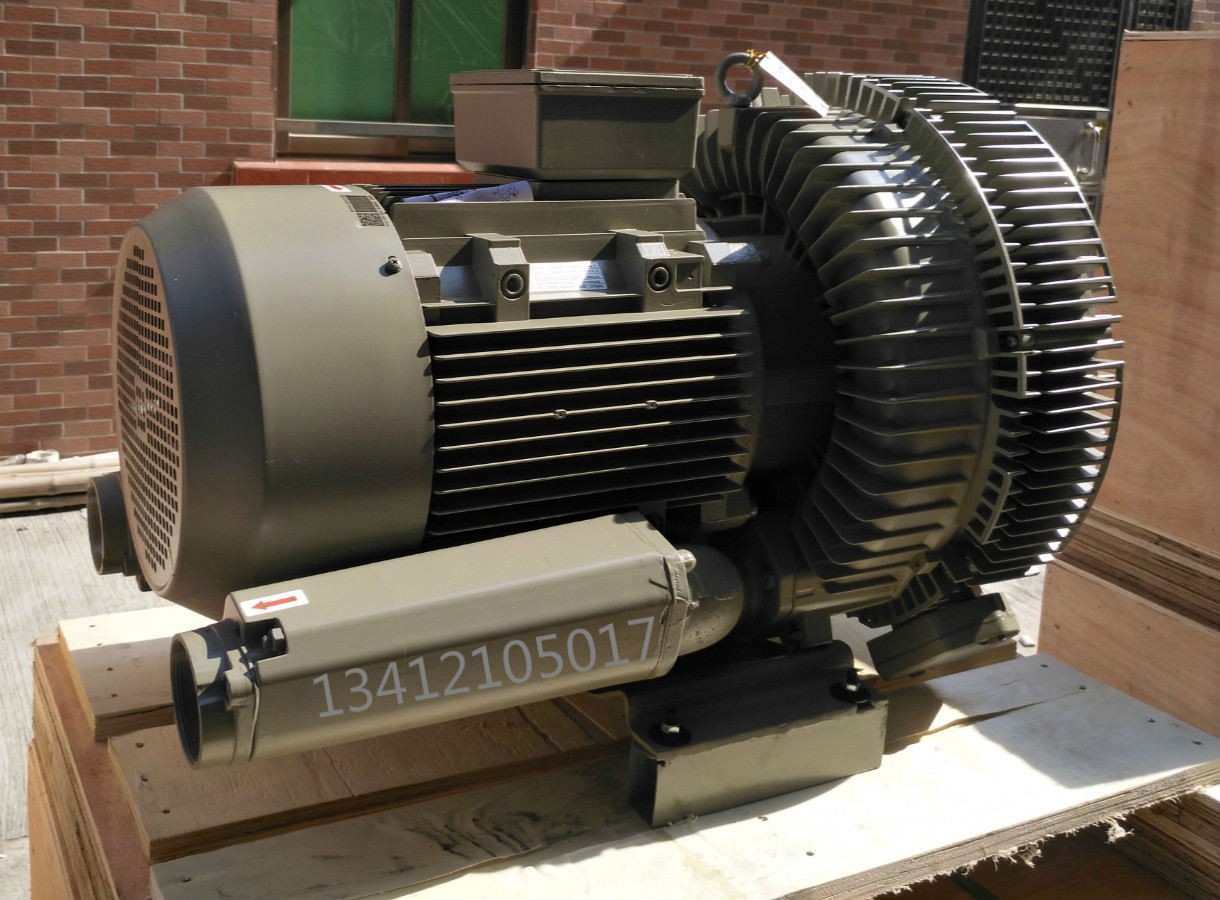

| 品牌瑞隆 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-03-24 16:34 |

| 型號122 | 爆破力300MPA | 重量700kg |

| 瀏覽次數33 |

(二氧化碳爆破設備)@打孔后爆破

二氧化碳爆破 二氧化碳爆破機 二氧化碳爆破設備 (二氧化碳爆破設備)@的深部高應力巷道卸壓方法,屬于深部礦山開采技術領域。該方法首先進行布設監測點,然后進行施工前期準備,包括致裂器的充裝和性能檢測,進而使用鉆孔機在工作面上進行作業,鉆致裂孔;將致裂器放入致裂孔中,安放完成后將各排導線分別串聯連接,接在啟動器上;啟動致裂器進行CO2二氧化碳爆破。爆破完畢后由技術人員核查致裂情況,對工作面進行通風。的致裂孔中,致裂孔孔口用木楔塞緊,使用泡沫劑密封,安放完成后將致裂器各排導線分別串聯連接,然后接在啟動器上; (5)啟動和通風:啟動致裂器進行CO2二氧化碳爆破,爆破完畢后由技術人員核查致裂情況,確認致裂器全部反應完畢消除安全隱患后,對工作面進行通風; (6)回收致裂器、清渣:回收致裂器以備于下一次二氧化碳爆破的氣體充裝,回收致裂器的同時進行工作面的清渣;(7)監測結果分析:對步驟(1)中監測點監測到的信息進行對比分析。 其中,步驟(1)中對巷道變形觀測采用頂底板和兩幫及腮頰變形觀測方法,監測鉆孔致裂卸壓巷道與未進行鉆孔致裂卸壓巷道的變形數據。步驟(2)中在致裂器充裝準備的同時進行施工面的測量工作,并準備導線組裝致裂器。步驟(3)中使用60mm的風鉆在工作面作業,布置巷道頂板致裂孔、六排幫部致裂孔和巷道基角處布置底板致裂孔,致裂孔深度為4500mm,致裂孔間夾角為30°。步驟(4)中所用的CO2致裂器的長度為1-1.5m,直徑為40-60mm,各致裂器內注入1-2kg的液態CO2。 步驟(4)中將致裂器放入致裂孔中,預留出8-12cm的空間以便連線。步驟(7)中對鉆孔致裂卸壓巷道的表面變形數據與未進行鉆孔卸壓巷道的表面變形數據進行對比分析。

二氧化碳爆破設備上述技術方案的有益效果如下:

二氧化碳爆破既能大幅降低勞動工作量,減少材料和人員的投入,又能調整圍巖應力分布,使巷道圍巖處于低應力狀態,對控制巷道變形具有明顯的作用。此工法將CO2致裂法和卸壓機理結合起來,成為一種協調治理地下深部高應力圍巖的有效方法,該方法對開挖巷道、洞室等巖體工程的穩定性控制有一定的參考價值。

二氧化碳爆破設備 具體實施方式:

二氧化碳爆破設備要解決的技術問題、技術方案和優點更加清楚,下面將結合附圖及具體實施例進行詳細描述。本發明針對現有的深部高應力軟巖巷道穩定性問題,提供一種基于二氧化碳爆破設備的深部高應力巷道卸壓方法。

二氧化碳爆破設備具體步驟如下:(1)布設監測點:對巷道變形監測采用頂板、底板和兩幫及腮頰變形監測方法。在行進鉆孔致裂卸壓的200米巷道中選取中間和兩端的個斷面進行監測,另外在沒有進行鉆孔致裂卸壓的巷道選取個斷面進行表面變形監測。巷道斷面布設頂板變形監測點1、兩幫腮頰變形監測點和底板變形監測點,布置 (2)施工前期準備:包括致裂器的充裝和性能檢測,試驗致裂器的密封性、表面溫度以及對發熱裝置的檢查。為提高工效節約施工時間,在致裂器充裝準備的同時進行施工面的測量工作;在放線的同時準備導線組裝致裂器。(3)鉆致裂孔:使用60mm的風鉆在工作面作業,在巷道斷面布置致裂孔,初步確定致裂影響范圍,致裂孔外為巖幫巖柱,巖幫巖柱外圍為軟化卸壓帶,卸壓位置設計在巷道頂板、側幫與基角處,即布置巷道頂板致裂孔,六排巷道幫部致裂孔和巷道基角處布置巷道底板致裂孔11,致裂孔5深度為4500mm,每致裂孔間夾角為30°角, (4)安放致裂器:致裂器如圖4所示,致裂器內部充填壓縮CO215,發熱管14位于致裂器內部,發熱管與導相連,致裂器端部為充氣頭,致裂器另一端設置爆破片和泄氣孔。在圍巖上開有致裂孔,將致裂器放入致裂孔5中,預留出10cm左右的空間以便連線。在炮孔口用木楔塞緊,使用泡沫劑密封。待致裂器安放完成后將各排導線分別串聯連接,將每炮孔串聯的兩根導線分別接在啟動器上。連接完畢后由專職技術人員檢查安放情況及電路暢通情況。 (5)啟動和通風:致裂器安置完畢后,撤離工作面爆破微顯區內施工人員。確認安全后,啟動致裂器進行CO2二氧化碳爆破。爆破完畢后由技術人員核查致裂情況,確認致裂器全部反應完畢消除安全隱患后,對工作面進行通風。由于CO2致裂過程中不產生CO、NO2等有獨有嗐氣體,通風過程相對于普通鉆爆法較為簡單和快速。(6)回收致裂器、清渣:巷道內通風完成后,進入工作面回收致裂器以備于下一次二氧化碳爆破的氣體充裝,回收致裂器的同時進行工作面的清渣。(7)監測結果分析:在致裂卸壓試驗結束后,通過將鉆孔致裂卸壓巷道的表面變形數據與未進行鉆孔卸壓巷道的表面變形數據進行對比分析,結果表明試驗巷道頂底板和兩幫腮頰變形得到有效控制,變形量明顯減少,從而說明了鉆孔致裂卸壓技術有效的降低了巷道圍巖應力,使集中應力向圍巖深部轉移了,改善了巷道的受力狀態。以上所述是本發明的優選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明所述原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的保護范圍。